愛着障害とは?原因・症状・治療法から私の体験談まで徹底解説

愛着障害かも?恋愛や人間関係で悩むあなたへ

なんだか人付き合いが苦手、恋愛もうまくいかない。そんなふうに感じながら、「私って生きづらい性格なのかも…」と思ったことはありませんか?

実はその違和感、愛着障害が関係しているかもしれません。

私自身も、恋愛で苦しんだ経験から「これは性格じゃなくて心のクセかも」と気づきました。

この記事では、愛着障害に悩んだ筆者の体験をもとに、症状や原因、そして乗り越えるためのヒントをお伝えしていきます。

愛着障害とは?大人の恋愛や生きづらさとの関係を解説

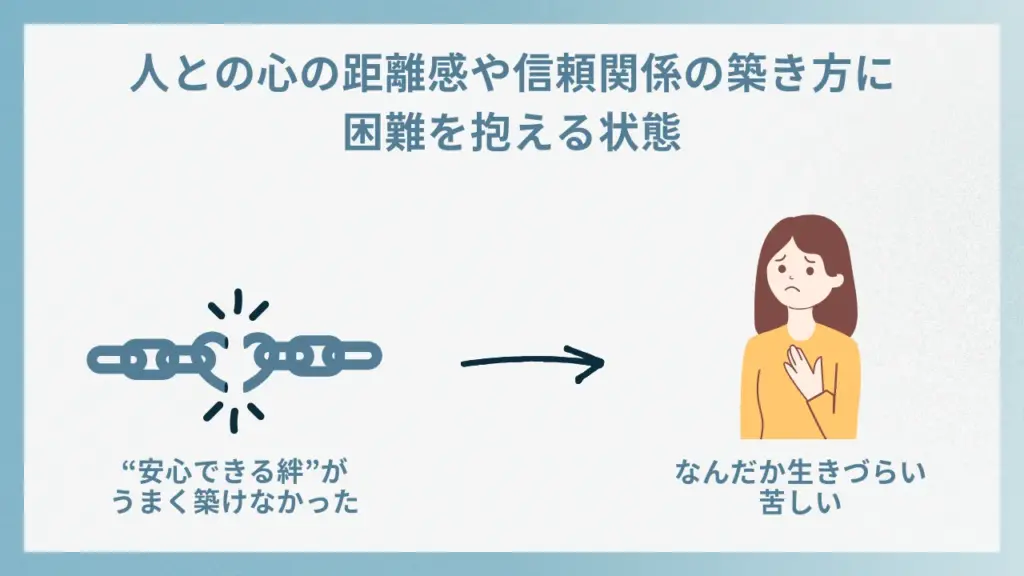

愛着障害とは、人との心の距離感や信頼関係の築き方に困難を抱える状態のこと。

親だけでなく、特定の誰かとの間で“安心できる絆”がうまく築けなかった経験が、今の生きづらさにつながっている可能性があります。

その心のクセに気づくことが、回復のはじまりです。

アダルトチルドレンと愛着障害の違いとは?心の傷のルーツを探る

最近よく耳にする「アダルトチルドレン(AC)」という言葉は、愛着障害と深く関係しています。

ACとは、親が感情的だったり無関心・過干渉といった“機能不全な家庭”で育ち、その影響を大人になっても引きずっている人のこと。

自分の感情を押し殺したり、「どうせ私は愛されない」といった思い込みを抱えやすく、それが愛着障害として恋愛や人間関係に表れることがあります。

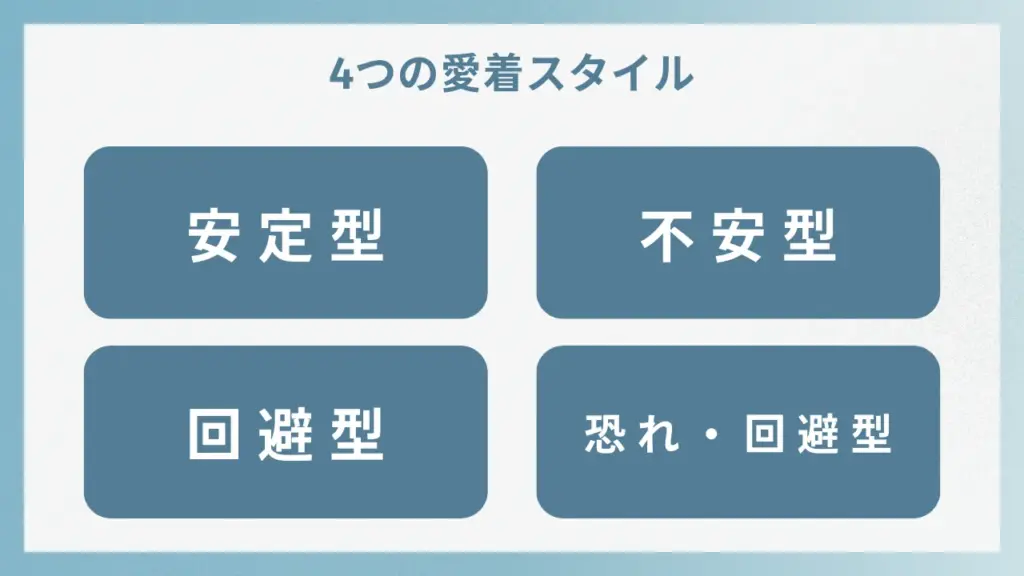

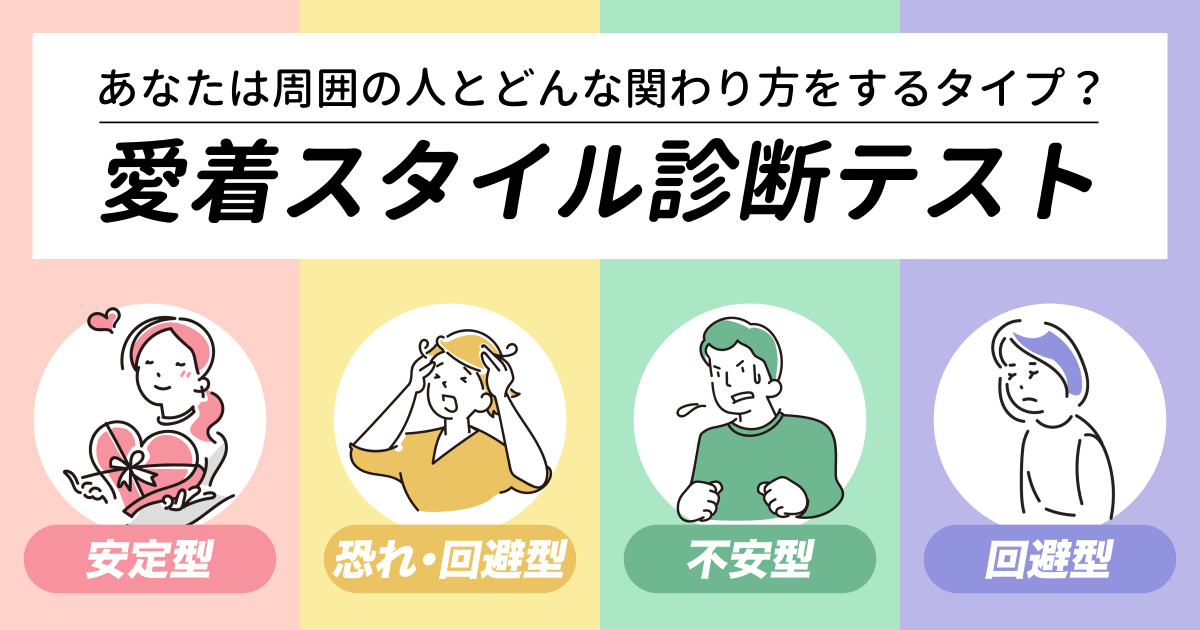

あなたの愛着スタイルはどのタイプ?

愛着スタイルには主に4つのタイプがあります。

人との関わり方のクセや心の距離感に影響するもので、特定のスタイルが強く出る人もいれば、環境や相手によって複数を使い分ける人もいます。

どれが“正しい”ということではありませんが、自分のスタイルを知ることで、より安定した人間関係を築きやすくなります。

安定型(Secure attachment)

安定型の人は、人との距離感を自然に保ち、頼ることと自立をうまく両立できます。

恋愛や人間関係でも、感情を素直に伝えながら信頼関係を築くことができ、不安や依存に振り回されにくいのが特徴です。

このタイプは、幼少期に親から一貫した愛情を受けて育った人に多いとされています。

※愛着障害の傾向がある人は、この「安定型」ではなく、以下の“不安定型”に当てはまることが多いです。

回避型(Avoidant attachment)

回避型の人は、人との距離を縮めることが苦手で、感情をあまり表に出さず、自立しすぎる傾向があります。

恋愛や人間関係では、人に頼るのを避け、一人で問題を抱え込むことが多く、冷たく見えたり壁を感じさせることも。

このタイプは、幼少期に親からの関心や感情的な応答が乏しかった家庭環境で育った人に多いとされています。

不安型(Anxious attachment)

不安型の人は、人とのつながりを強く求める一方で、見捨てられることへの強い不安を抱えています。

恋愛や対人関係では依存的になりやすく、相手の言動に敏感に反応して振り回されてしまうことも。

このタイプは、親の対応が不安定だった家庭で育った人に多く、「自分は大切にされないかもしれない」という思い込みを根底に持っています。

混乱型(恐れ・回避型)(Disorganized attachment)

混乱型の人は、親密になりたい気持ちと逃げたい気持ちが同時にあり、感情のコントロールが難しい傾向があります。

恋愛や人間関係では極端な行動をとりがちで、相手を振り回したり、自分自身も混乱しやすいのが特徴です。

このタイプは、虐待やネグレクト、家庭内暴力などの強いトラウマを経験した人に多く、「愛されたいのに怖い」という矛盾した感情を抱えやすい傾向があります。

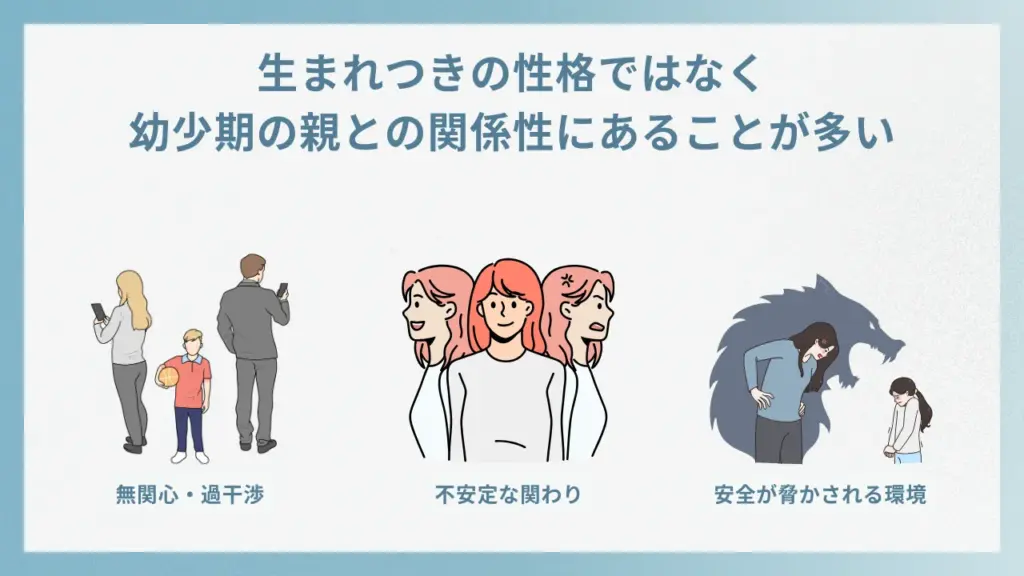

愛着障害の原因は?大人になっても消えない“幼少期の心の傷”とは

愛着障害の根本的な原因は、幼少期の親との関係性にあることが多いとされています。

たとえば、泣いても抱っこしてもらえなかったり、寂しさを訴えても無視されたり…。

あるいは、逆に親の干渉が強すぎて自分の気持ちを尊重されなかった経験などが、「私は大切にされない」「人に頼ってはいけない」といった思い込みを育ててしまいます。

こうした小さな積み重ねは、大人になってからも人間関係に不安や不信感を抱きやすくなる“心のクセ”として残り続けるのです。

親との関係は、自分では選べなかったものだからこそ、その影響に気づき、自分で見つめ直すことが大切です。

ネグレクト・心のトラウマが引き起こす愛着障害とは?

ネグレクト(育児放棄)や心のトラウマも、愛着障害の大きな原因のひとつです。

たとえば、親から暴言を受けたり、暴力を振るわれたり、泣いても放置されたりといった経験が続くと、子どもは「どうせ助けてもらえない」「感情を出しても意味がない」と感じるようになります。

そうした心の傷は、「私は愛される価値がない」という思い込みとなって深く残り、やがて自己否定感や人への不信感へとつながっていきます。

このような過去の体験が、大人になってからの恋愛や人間関係、社会生活に影響し、「うまく人とつながれない」「愛されることが怖い」といった愛着の問題として現れることがあるのです。

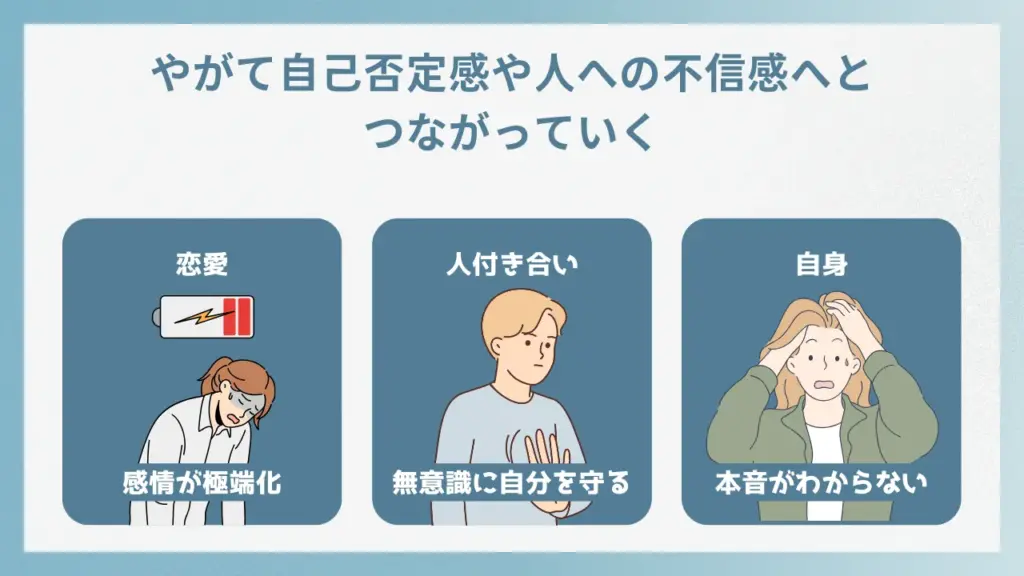

愛着障害の症状チェック:大人の恋愛・人付き合い・自身に出る特徴とは?

人との距離感がうまくつかめず、「私ってなんでこんなに生きづらいんだろう」と感じたことはありませんか?

実はそれ、大人の愛着障害が関係している可能性があります。

愛着障害は子どもの頃の親との関係にルーツを持ちながら、大人になってからも恋愛や対人関係、自己肯定感に影響を及ぼすものです。

ここでは、そんな愛着障害がどのような形で現れるのか、具体的な症状や特徴をわかりやすく紹介していきます。

恋愛で苦しくなるのはなぜ?依存・不安・嫉妬と愛着障害の関係

好きな人からのLINEが遅いだけで不安になる」

「相手に嫌われないように無理をしてしまう」

──そんな恋愛の中での苦しさを抱えていませんか?

愛着障害を持つ人は、恋愛になると極端に依存的になったり、逆に親密さを避けてしまったりする傾向があります。

- 好きな人から返信がないと、「もう嫌われたかも」と強い不安に襲われる

- 相手に合わせすぎて、自分の気持ちを押し殺してしまう

- 恋愛が始まると生活の中心が相手になり、常に気持ちが揺れ動く

- 一方で、相手が近づいてくると「重くなりそう」と感じて距離を置く

これらの行動の背景には、「見捨てられるかもしれない」「本当の自分を見せたら愛されない」といった根深い不安や恐れが隠れていることが多いのです。

人付き合いがうまくいかないのは愛着障害が原因の可能性も

「なぜか人と深く仲良くなれない」

「いつも自分だけ浮いてる気がする」

──そんな人間関係の悩みも、愛着障害の影響かもしれません。

愛着に不安を抱えていると、人との関わりに安心感を持てず、無意識に自分を守るような行動をとってしまうことがあります。

- 本音を言うと嫌われそうで、いつも表面的な会話ばかりになる

- 誘われなかっただけで「私は必要ないんだ」と落ち込んでしまう

- グループの中で孤立しないように、無理して明るく振る舞ってしまう

- 誰かに頼るのも、頼られるのもストレスで、人との距離がうまく取れない

こうした人付き合いの“しんどさ”の根っこには、「人は信じられない」「自分は受け入れてもらえない」という思い込みが隠れていることがあります。

家族との距離感に悩むあなたへ。愛着障害が関係していることも

家族との関係がなぜかうまく築けない、距離感がわからない

──そんな違和感を抱えたことはありませんか?

本来もっとも安心できるはずの家族の中で、心を閉ざしたり、どこか居場所がないように感じてしまう…。

そんな感覚は、幼少期からの心のクセや思い込みに根ざしていることがあります。

- 親と本音で話せず、いつも気持ちを隠してしまう

- 「親を困らせてはいけない」と、子どもの頃からずっと無理をしてきた

- 家族の中で自分だけが浮いているような孤独感を感じる

こうした感覚は、「本当の自分は受け入れてもらえない」という思い込みから来ているかもしれません。

家族との距離感に悩むのは、あなたのせいではなく、心の傷がまだ癒えていないだけかもしれないのです。

「私なんて…」と思ってしまうあなたへ

「私なんてどうせ…」「あの人に比べて私なんて…」

そんな言葉が、気づけば心の中で繰り返されていませんか?

それは性格の問題ではなく、幼少期の体験や愛着の問題が影響している可能性があります。

愛着障害を抱える人は、自分の気持ちや欲求を押し殺して生きてきた傾向が強く、そもそも「自分がどうしたいのか」がわからなくなっていることも少なくありません。

- 自分の気持ちがわからず、ただ周りに合わせてしまう

- 「私なんてどうせ…」が無意識の口ぐせになっている

- 他人と比べては自己否定を繰り返してしまう

- 誰かに認められないと、自分の存在価値を感じられない

このような思考や感覚は、自分の心を守るために身につけてきた“思い込み”であり、本来のあなたではありません。

【体験談】苦しい恋が教えてくれた、私の愛着障害との向き合い方

私(なこ)も、愛着障害で生きづらさを感じてきた一人です。

「考えすぎだよ」と言われ続け、恋愛ではクズ男にハマり、都合のいい女になってばかり。

なぜうまくいかないのか悩んでいたとき、YouTubeで“愛着障害”という言葉に出会い、自分の心のクセに気づきました。

本気で幸せになりたいなら、まずは自分と向き合うことが大切。そう気づいてカウンセリングを受け始めました。

今つらい日々を過ごしているあなたも、原因に気づけたその一歩が、回復のはじまりです。あなたはきっと幸せになれます。

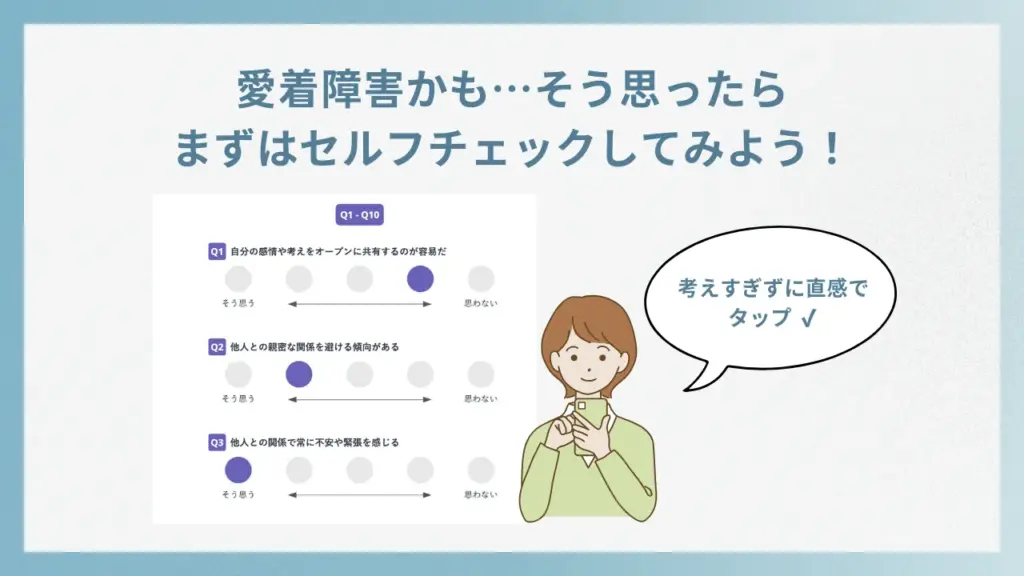

愛着障害のセルフチェックと診断方法

https://hitostat.com/ja/tests/attachment-styles-test様より

「もしかして私、愛着障害かも…」と思ったら、まずはセルフチェックをしてみましょう。

これはあくまで自己判断のためのもので、結果に縛られすぎる必要はありません。

「そんな傾向があるかもしれないな」くらいの軽い気持ちでOKです。

もし本格的に向き合いたいと思ったら、カウンセリングでの専門的な診断をおすすめします。

まずは、自分がどの「愛着スタイル」に当てはまりやすいのかを知ることから始めてみましょう。

診断を受けるタイミング

「この不安って普通?」「人付き合いがつらいのは私だけ?」

そう感じながらも、「わざわざ診断を受けるほどじゃないかも…」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

でも、大切なのは“病名がつくかどうか”ではなく、“今どれだけしんどいか”ということ。

心が疲れているときは、早めに立ち止まって自分をいたわることが必要です。

🔻こんなときは診断を受けてもいいかも

- 恋愛や人間関係で、いつも同じようにつらくなる

- ちょっとしたことで不安になり、人を信じられなくなる

- 自分の気持ちがよくわからず、言葉にできない

- 「どうせ私なんて…」と自己否定が止まらない

- 他人の言動に敏感に反応し、疲れやすい

- カウンセリングに興味はあるけど、踏み出せずにいる

愛着障害のカウンセリング中に気をつけたいこと

カウンセリングは、「すぐに治すための場所」ではなく、自分の心とゆっくり向き合うための安心できる場所です。

私自身も焦って空回りしてしまったことがありました。だからこそ、はじめてカウンセリングを受ける人に知っておいてほしい大切なことがあります。

- 無理に“病名”を求めなくて大丈夫

-

愛着障害は、発達障害やうつ、不安障害などと重なっていることもあり、医療機関でも「これです」と明確に診断されるとは限りません。

大切なのは、「今のあなたにどんな心のクセがあるか」を知ることです。 - 自分に合った相談先を選ぶこと

-

薬や診断が必要なら精神科・心療内科へ。

心の背景や思考のクセと向き合いたいなら、臨床心理士やカウンセラーとのカウンセリングが向いています。 - 無理にすべてを話そうとしなくてOK

-

「初回で全部話さなきゃ」と思うと、それだけで疲れてしまいます。

話せるところから少しずつ、で大丈夫。安心できるペースで進めることが何より大切です。 - 焦って改善しようとしない

-

心のクセは、長い時間をかけて身についたもの。だからこそ、変化にも時間がかかって当たり前です。

私も焦ってパニックになったことがありましたが、今は「焦らなくてもいい」と思えるようになってきました。

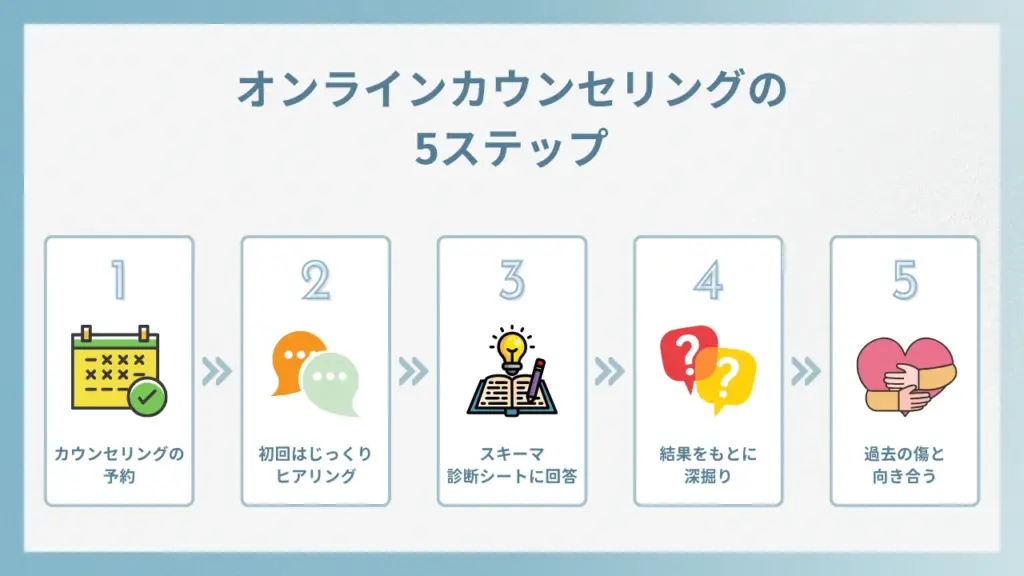

愛着障害の治療法とは

「もしかして私、愛着障害かも…?」と感じたときは、カウンセリングや専門機関で相談することが大きな一歩になります。

ここでは、私が実際に受けたオンラインカウンセリングの流れをご紹介します。

心療内科や心理カウンセラー(オンラインもあり)から選べます。

私は気軽に始めたかったので、ビデオ通話のカウンセリングを選びました。

今の悩みや、家族・恋愛・職場などについて丁寧に話を聞いてもらえました。

200問ほどの質問に答え、自分の思考のクセ(スキーマ)を可視化していきます。

「なぜそう感じたのか?」をカウンセラーと一緒に整理していきます。

思い出すのがつらい体験もありましたが、「当時の気持ち」に向き合うことで、自分自身を理解できるようになりました。

もちろん、カウンセリングは続けるもやめるも自由。まずは話してみることが、心を癒す第一歩になると感じました。

愛着障害に効果があるスキーマ療法と認知行動療法について

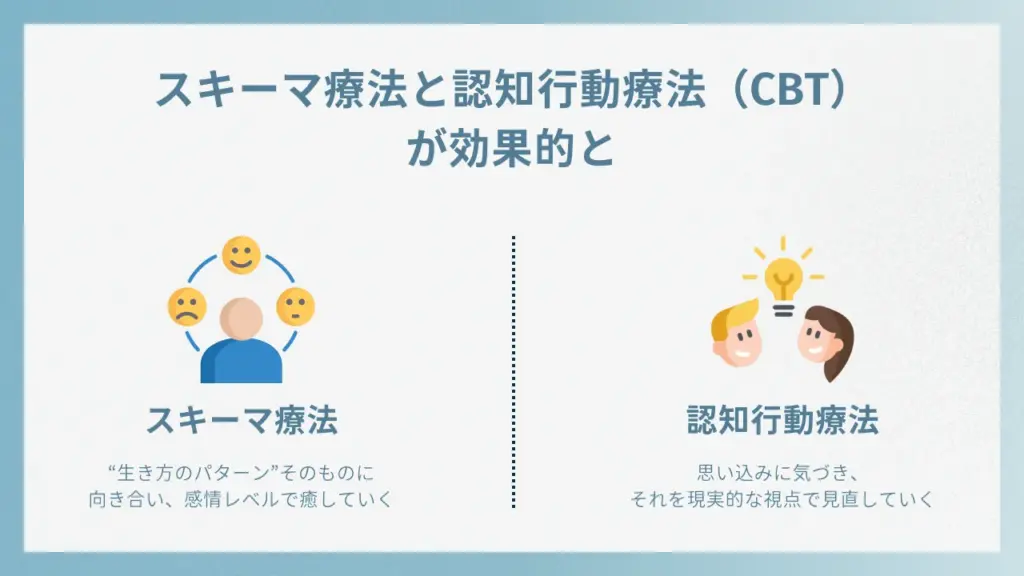

愛着障害の改善には、スキーマ療法と認知行動療法(CBT)が効果的とされています。

どちらも「心のクセ」にアプローチする方法ですが、アプローチの深さに違いがあります。

スキーマ療法は、幼少期に身についた“生き方のパターン”そのものに向き合い、感情レベルで癒していくのが特徴です。

一方、認知行動療法は、「私は愛されない」「嫌われているかも」といった思い込みに気づき、それを現実的な視点で見直していくもの。

私自身もスキーマ療法を受ける中で、これまで漠然と感じていた苦しさの正体が「スキーマ」だったと理解できるようになりました。

自分を理解できるようになることで、心は確実に変わっていくと実感しています。

自分に合ったカウンセラーの選び方

カウンセラー選びで大切なのは、「この人なら話せそう」と思える安心感です。資格や実績も参考になりますが、まずは“自分に合うか”を重視してOK。

私が実際に試してみて良かったのが、オンラインで気軽にカウンセリングが受けられる【Kimochi】です。ビデオ通話・チャット相談 など、ライフスタイルに合わせて利用できるので、初めてでも安心して相談できました。

愛着障害は克服できる。私が少しずつ変わり始めた理由

「愛着障害は治らない」「もう大人だし今さら変われない」──そんなふうに思っていませんか?

でも実際には、愛着障害は大人になってからでも克服することができます。

スキーマ療法や認知行動療法などの心理的アプローチを通じて、心のクセや思い込みに気づき、それを少しずつ書き換えていくことが回復への第一歩です。

私自身も今、愛着障害と向き合う中で「人はいつからでも変われる」と実感しています。

愛着障害と向き合う毎日の習慣

愛着障害の克服は、劇的な変化ではなく、日々の小さな積み重ねから始まります。

心理療法では「安心できる人間関係」や「自分の感情に気づくこと」が回復の土台になると言われています。

私の場合、まずは月1〜2回のカウンセリングからスタート。無理なく続けることで、少しずつ心と向き合えるようになりました。

また、「今日は何がしたい?」「どう感じてる?」と自分に問いかける習慣を持つように。

ときには“少しわがまま”でも、自分を大切にする行動を意識しています。

支えてくれる人との関係の築き直し

愛着障害の克服には、「誰と、どんな関係を築くか」がとても大切です。

「人は信じられない」「頼ったら傷つく」という思い込みを乗り越えるには、安心できる関係性の中で“新しい愛着体験”を重ねていくことが効果的だとされています。

私もまずは、周りの人間関係を見直しました。

自分を大切にしてくれない人とは距離をとり、避けていた家族との関係にも少しずつ向き合うように。

直接は言いづらかった気持ちも、このブログを通して伝えることで、“自分らしい関係”を築き直す一歩を踏み出せたと感じています。

子どもの愛着障害に気づいたとき、親としてできること

愛着障害は、大人になって気づくことが多いですが、根本には幼少期の親子関係で生まれた心の傷があります。

特に0〜3歳の親の関わり方は、「人を信じる力」や「自己肯定感」に大きく影響します。

でも、たとえ過去にすれ違いがあっても、今からの関わりで愛着は回復できます。

「もっと良い関係を築きたい」と思う気持ちが、すでに一歩目です。

今からでも子どもとの関係は変えていける――そんな希望をくれる一冊です。

子どもが安心できる家庭での関わり方のポイント

子どもが愛着を育むには、「自分は大切にされている」「味方がいる」という感覚を日々積み重ねていくことが大切です。

家庭でできる関わりのポイントは以下の3つです。

- 感情に寄り添う言葉がけ

-

「つらかったね」「そう感じたんだね」と共感する声かけで、子どもは心を開きやすくなります。

- 一貫した対応と予測できるルール

-

毎回反応が違うと不安になります。同じ対応を繰り返すことで安心感が育ちます。

- スキンシップや小さな関わりから始める

-

手をつなぐ、隣で絵本を読むなど、日常の中で“そばにいるよ”を伝える工夫を。

愛着障害を抱える子どもには、学校や周囲との連携が鍵になる

愛着障害のある子どもは、家庭だけでなく学校や友人関係でも不安や困りごとを抱えやすい傾向があります。

そのため、家庭内のサポートだけでなく、学校や支援機関との連携がとても重要です。

- 教師や保育者との情報共有

-

「不安が強い」「切り替えが苦手」などの特徴を伝えておくことで、学校でも一貫した対応が受けやすくなります。

- 支援機関や専門家の活用

-

スクールカウンセラーや子育て支援センターなどと連携し、家庭だけで抱え込まない環境を整えましょう。

- 安心できる大人の存在を増やす

-

先生、祖父母、習い事の先生など、“味方”が複数いる環境が、子どもの安心感と自己肯定感を支えます。

子どものために、まずは親自身が安心できる心のケアを

愛着障害を抱える子どもと向き合うには、親自身の心の安定がとても大切です。

どれだけ子どもを思っていても、親が心に余裕を持てていないと、子どもの不安に巻き込まれてしまうこともあります。

- 「自分を満たす」ことも育児の一部

-

小さな楽しみを取り入れたり、誰かに話を聞いてもらうだけでも、自分を癒すきっかけになります。

- 親自身の“育て直し”も大切

-

親にも愛着の傷があることは珍しくありません。自分と向き合うことが、子どもへの関わりにもつながります。

- 完璧じゃなくていい、一緒に育っていく関係で

-

うまくいかない日があっても大丈夫。「また明日やってみよう」と思えるだけで、十分前に進んでいます。

まとめ|愛着障害は、少しずつ変えていける

私自身、「このままずっと苦しい恋愛を繰り返すんだ」と思い込んでいた時期がありました。

でもカウンセリングを通して、自分の心のクセに少しずつ気づけるようになり、「私は愛されてもいい」と感じられる瞬間が増えてきたのです。

今でも不安になることはあります。

でも、不安になった“あとの自分”の反応が、確実に変わってきているのを実感しています。

愛着障害は、必ずしも“完全に治す”ものではありません。

大切なのは、

「うまく付き合えるようになること」

「傷ついた心を、自分でやさしく抱えてあげられるようになること」

それが本当の意味での回復だと思います。