大人の愛着障害とは?チェックでわかる自分のタイプと改善方法

愛着障害(アタッチメント障害)とは?

「恋愛でいつも不安になる」

「相手に嫌われないか常に気をつかって疲れる」

そんな悩みを抱えていませんか?

愛着障害とは、幼少期に特定の人(主に親)との関係で傷ついた「安心感」や「信頼感」が、大人になってからの人間関係や自己イメージに影響を及ぼす心の状態です。

もし心当たりがあるなら自己診断をして、自分の傾向を理解することから始めましょう。

愛着障害の原因について

「なぜ自分はいつも人間関係で不安になるんだろう?」

と悩んだことはありませんか?

愛着の絆は「安全基地」「安心基地」「探索基地」の3つから成り立ちます。

これらのうち1つでも欠けてしまうと、人との信頼関係や安心感がうまく形成されず、愛着障害につながります。

一般的には「親の教育不足」と誤解されがちですが、原因は親だけに限りません。

子供の頃に身近にいる人との間で情緒的な絆を築けなかったことが、大人の愛着障害の根本的な原因となるのです.

- 安全基地

-

子どもが安心して外の世界に踏み出せるように、心の拠り所となる存在のこと。

- 安心基地

-

不安になったとき、逃げ込める場所・気持ちを受け止めてもらえる場所のこと。

- 探索基地

-

安全基地とセットになる考え方で、外の世界に興味を持って、自分から動けるようになる力。

親子関係や家庭環境が与える影響

人は生まれてからしばらくの間、親など身近な大人に助けられながら安心感や信頼感を育てていきます。

この時期に感情を否定されたり、親の機嫌に振り回されたり、放置された経験があると、「人は信じられない」「自分には価値がない」といった思い込みが形成されていきます。

そうした愛着の傷が、大人になってからの人間関係や感情の不安定さに繋がっていくのです。

- 感情を受け止めてもらえなかった

- 親の気分で対応が変わる(不安定な養育)

- 放置・無視・ネグレクト

- 過干渉・支配的

トラウマや過去の人間関係も関係している

愛着障害の原因は親子関係だけに限らず、過去の人間関係やトラウマ体験も大きく関係しています。

もともと愛着の不安を抱えていた人にとっては、これらの体験がさらに心の傷を深め、大人になってからの人間関係や感情の不安定さとして表れることも少なくありません。

- 信じていた恋人に裏切られた

- いじめや仲間外れにされた

- 職場でパワハラやモラハラを受けた

- 親密になった相手に急に拒絶された

- セフレや都合のいい関係で傷ついた

チェックで分かる大人の愛着スタイル

「もしかして私も愛着障害かも…」

そう感じたときは、まず今の自分がどんな心のクセや不安を抱えているのかを知ることが大切です。

大人の愛着障害は、自分では気づかないうちに恋愛や職場の人間関係に影響を及ぼしていることがあります。

今の自分の愛着スタイルを客観的に知ることで、これからの対人関係へのヒントが見えてくるかもしれません。

自己診断を行うときに気をつけたいポイント

「もしかして自分は愛着障害かも…」

と感じても、それは決して「ダメな人間」という意味ではありません。

愛着障害は性格の問題ではなく、過去の家庭環境や人間関係の中で、心を守るために身についた反応パターンです。

自己診断は、自分を責めるためではなく、今の自分の傾向や心のクセに気づくためのきっかけにすぎません。

「私はこういう部分があるんだな」と軽く受け止める姿勢で十分です。

専門的に調べたいときはカウンセリングの利用も検討を

「自己診断だけでは物足りない」

「もっと深く自分のことを知りたい」

と感じたときは、心理カウンセリングの利用もひとつの選択肢です。

カウンセラーを選ぶときに一番大切なのは、資格や実績以上に「この人なら安心して話せそう」と思える相性です。

私が実際に試してみて良かったのが、オンラインで気軽にカウンセリングが受けられる【Kimochi】です。ビデオ通話・チャット相談 など、ライフスタイルに合わせて利用できるので、初めてでも安心して相談できました。

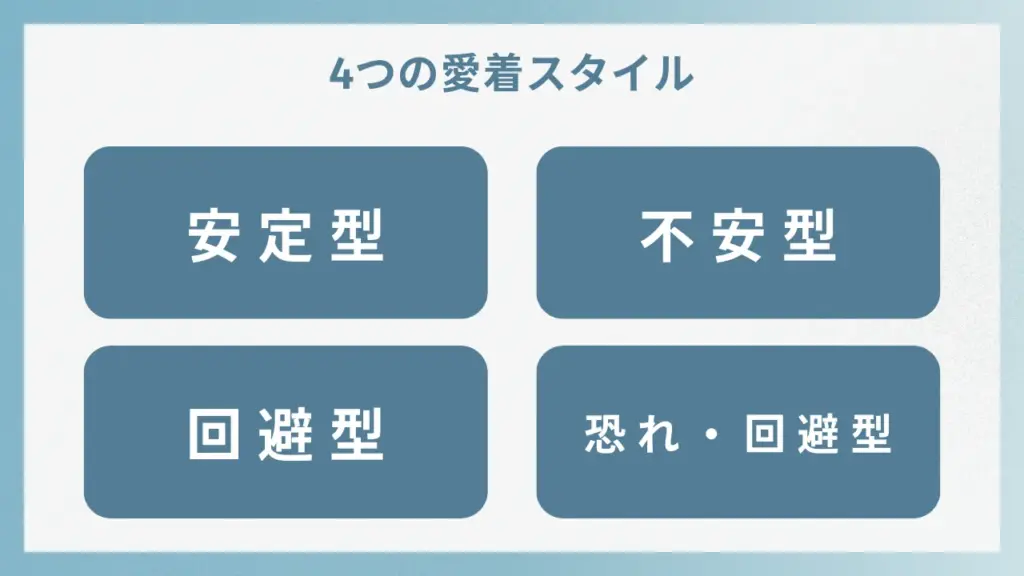

4つの愛着スタイルに分類される心のタイプ

愛着障害は、人との関わり方に現れる“心のクセ”としてあらわれ、主に4つのタイプに分類されます。

これは、過去の経験や育ちの中で身についた「人を信じる力」や「自分の価値の感じ方」によって形づくられたものです。

自己診断を通じて、自分がどの愛着スタイルに当てはまるのかを知ることで人間関係でつまずきやすいポイントや、感情が不安定になる場面の傾向が見えてきます。

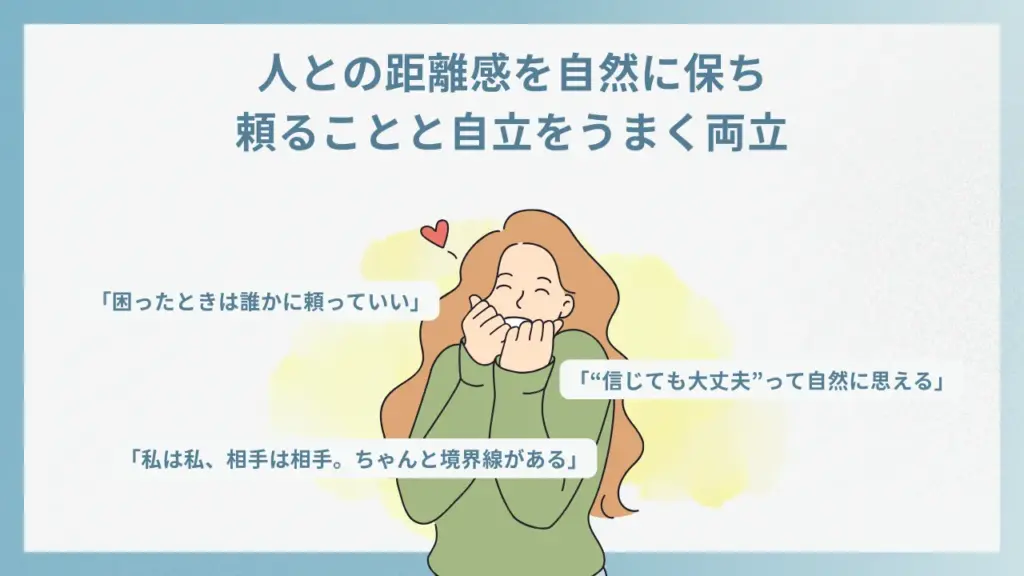

安定型(Secure)

安定型は、人との関係においてもっとも理想的とされる愛着スタイルです。

他人を信じ、自分のことも信じられる心の土台があり、過度に依存したり距離を取りすぎたりすることがありません。これは、幼少期に「安全基地」「安心基地」「探索基地」がしっかり機能していた環境で育った人に多く見られます。

🔻安定型の特徴

- 親密になることに抵抗がない

- 相手に依存しすぎず、自立しすぎることもない

- 必要なときに素直に甘えたり、頼ったりできる

- 感情表現が自然で、コミュニケーションの誤解が少ない

- 人との関係に柔軟に対応でき、信頼関係を築くのが得意

このタイプに該当した人は、安定した人間関係を築きやすい傾向があります。

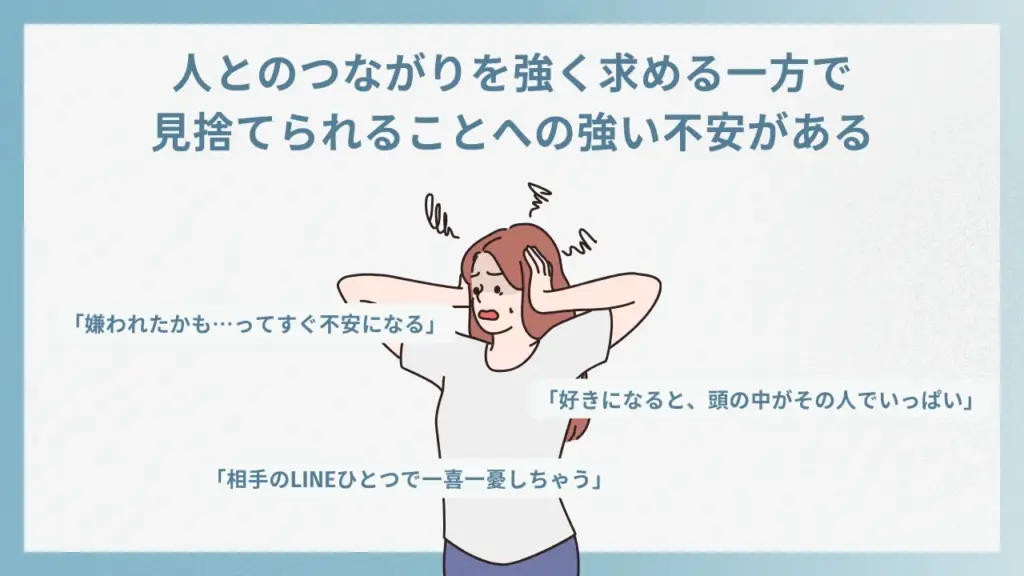

不安型(Preoccupied)

不安型は、自分に自信が持てず、相手に過度に依存してしまう愛着スタイルです。

幼少期に「安全基地」や「安心基地」がうまく機能せず、親の気分や反応に振り回された結果、愛されるためには自分を抑える必要があると学んでしまったケースが多く見られます。

「探索基地」も十分に育たなかったため、新しいことへの挑戦や、自分の意思で行動することにも不安を感じやすくなります。

🔻不安型の特徴

- 相手のちょっとした態度に過敏に反応する

- 「嫌われたかも…」と常に不安になる

- 見捨てられ不安が強く、相手を追いかけがち

- 相手の気持ちを優先し、自分を後回しにしやすい

- 一人の時間に強い寂しさや不安を感じる

このタイプに当てはまる人は、恋愛や人間関係で「振り回されて苦しい」と感じやすい傾向があります。

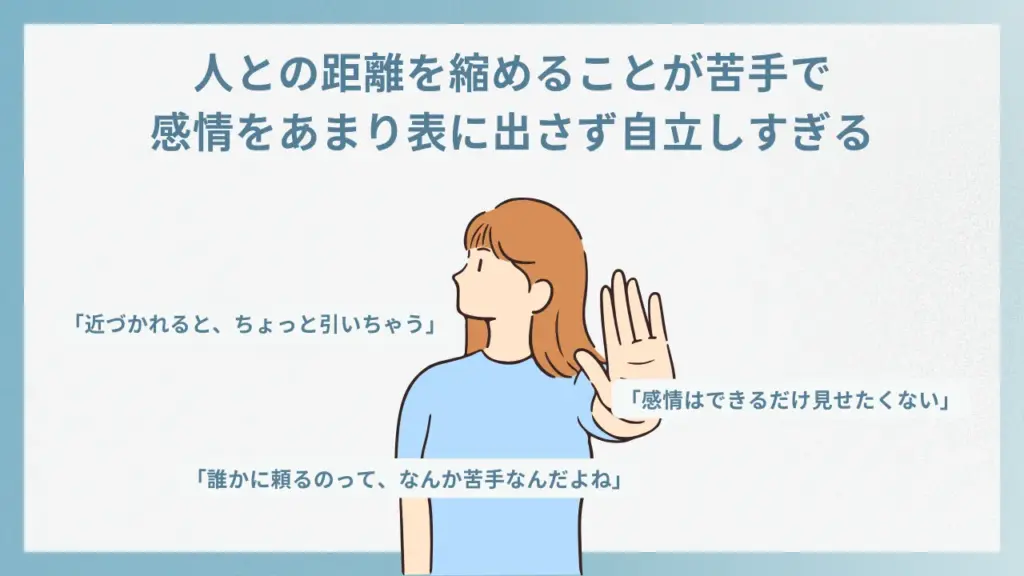

回避型(Dismissive)

回避型は、他人を信じることが難しく、極端に自立を求める傾向が強い愛着スタイルです。

幼少期に親が「安全基地」「安心基地」として機能せず、そばにいても感情的なつながりが築けなかったことで、誰かに頼ること=危険という感覚が根づいています。本音を抑えて孤独を抱えやすいのが特徴です。

「探索基地」としての力は育っているように見えても、それは“誰にも頼れないから自分でやるしかなかった”という背景によるものです。

🔻回避型の特徴

- 感情を見せるのが苦手(特に弱さや不安)

- 親密な関係になると逃げたくなる

- 頼られるのは平気でも、自分が頼るのは怖い

- 自分と他人の間に距離を保ちたがる

- 表面的には“自立している人”に見られやすい

このタイプは、人と深く関わりたい気持ちがあっても、それを表現できずに孤立しやすい傾向があります。

恐怖型(Fearful-Avoidant)

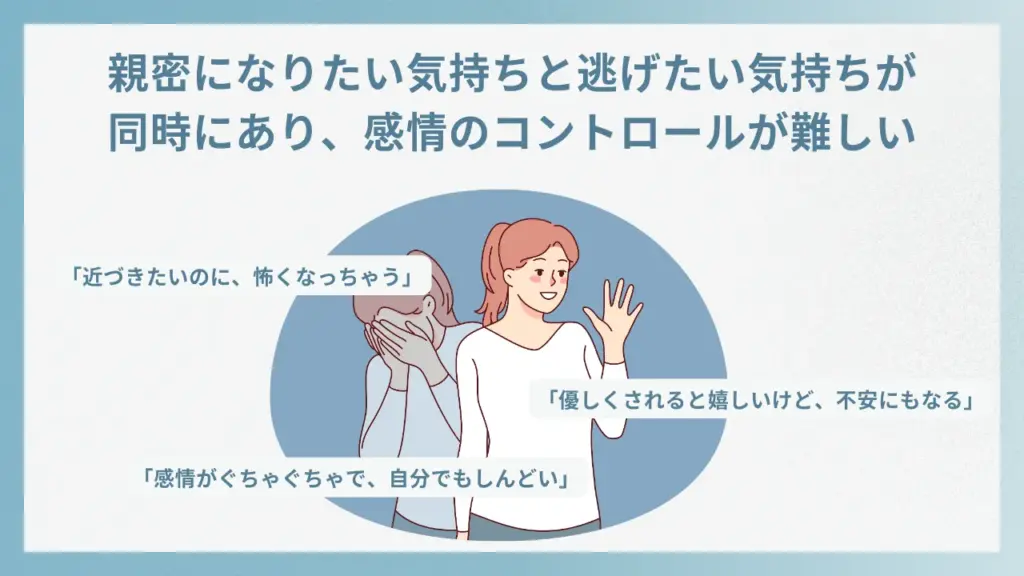

恐怖型は、「親密になりたい気持ち」と「傷つくのが怖い気持ち」が常にぶつかり合っている愛着スタイルです。

幼少期に頼るべき存在が安全どころか恐怖の対象だった場合、心の中に“人を求めたいけど信じられない”という深い葛藤が残ります。「安全基地」も「安心基地」も機能せず、探索する力も不安と恐れによって押しつぶされてしまうのが特徴です。

🔻恐怖型の特徴

- 愛されたいけれど、裏切られるのが怖くて近づけない

- 人を信じたいけれど、どうしても疑ってしまう

- 感情の波が激しく、人間関係が安定しにくい

- 自分を責めやすく、対人関係で心がすり減りやすい

- 「信じたいのに怖い」という矛盾に常に苦しむ傾向がある

このタイプは、信頼や安心を築くことに強い困難を抱えながらも、本当は深く人とつながりたい気持ちを抱えている人が多いです。

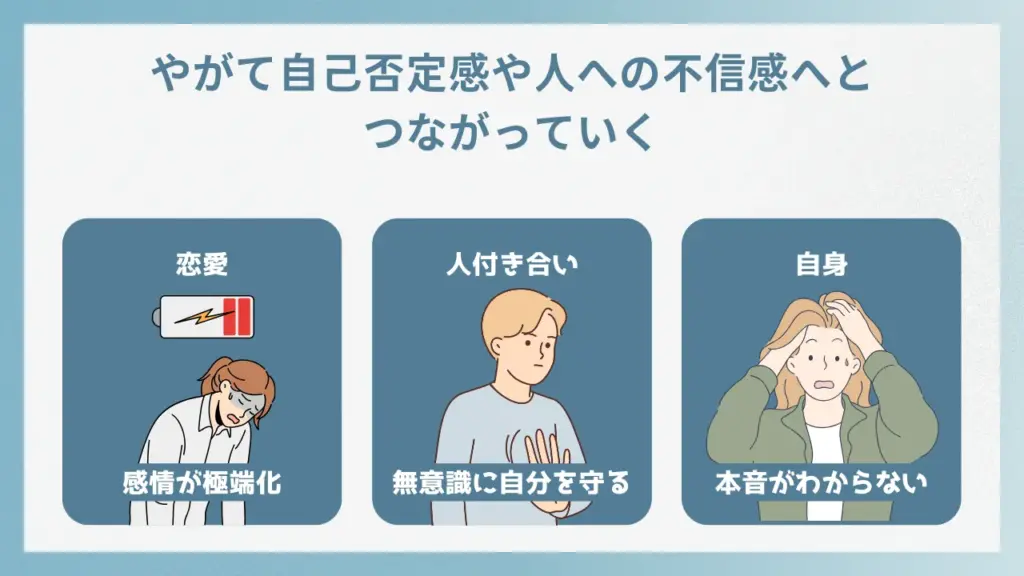

愛着障害が日常生活に与える具体的な影響

「人とうまく距離が取れない」

「必要以上に気を使って疲れてしまう」

――そんな“生きづらさ”の背景には、無意識のうちに抱えてきた愛着の傷があるかもしれません。

ここでは、愛着障害が大人の生活の中でどのように表れるのか、恋愛、職場・友人関係、自分自身との向き合い方という3つの視点から見ていきましょう。

自分の傾向に気づくことで、少しずつ改善のヒントが見えてくるはずです。

恋愛関係

愛着障害を抱えると、恋愛の場面で“相手の反応”に過敏になったり、必要以上に自分を押し殺してしまう傾向が見られます。

🔻具体的な行動例

- LINEの返信が遅いと、強い不安を感じて追いLINEをしてしまう

- 嫌われるのが怖くて、自分の気持ちを抑えて相手に合わせてしまう

- 親密になるのが怖くなり、急に連絡を絶ってしまう

- 「どうせ私なんて…」と卑屈になり、愛情表現を疑って試すような言動をする

🔻その心理は?

- 本当は愛されたいけど、傷つくのが怖い

- 相手の反応で自分の価値を測ってしまう

- 見捨てられるかもしれないという強い不安を常に抱えている

職場や友人関係

「なんとなく居心地が悪い」

「人と関わるのが疲れる」

と感じている場合、心の深い部分での不安や防衛反応が原因になっていることがあります。

🔻具体的な行動例

- 困ったことがあっても「迷惑をかけたくない」と感じ、助けを求められない

- 軽い注意や指摘で「自分はダメだ」と極端に落ち込んでしまう

- 自分ばかり我慢していると感じ、突然怒りや不機嫌さが出てしまう

- 親しくなる前に距離を取り、本音を言えずに孤立しやすい

🔻その心理は?

- 「人を信じたら裏切られる」という根深い不信感

- 「弱さを見せると嫌われる」「迷惑をかけてはいけない」という自己犠牲的な思考

- 「自分には価値がない」といった慢性的な劣等感や自己否定

自分自身との向き合い方

愛着に傷があると、人との関係の中で「信じられない」「でも満たされたい」という矛盾した心の動きが起きやすくなります。

その結果、自分を押し殺して人に合わせたり、過剰に期待しては落ち込む…というような、すれ違いや孤独感につながる行動パターンが日常的に表れます。

🔻具体的な行動例

- 些細な失敗でも「自分はダメだ」と過剰に自己否定する

- 自分の欲求がわからず、他人の期待に応えることばかりに意識が向く

- 何かを達成しても「どうせ私なんて…」と満足感を感じられない

- 虚しさを埋めるために、無理して相手に合わせたり、依存的な関係を繰り返す

🔻その心理は?

- 「自分はそのままでは愛されない、価値がない」という深い自己否定

- 「本当の自分を見せたら人は離れていく」という恐れ

- 「何をしても満たされない」「何かが欠けている」という根底の欠乏感

大人の愛着障害は克服できるのか?改善に向けた方法

「今さらもう変われない」

「愛着障害は一生つきあうもの」

──そんなふうに思っていませんか?

実は、愛着障害は大人になってからでも、何歳からでも克服・改善していくことが可能です。

私自身も、日々愛着障害と向き合いながら、自分の心のクセに気づき、少しずつ変化を感じています。

この記事を読んで「今の生きづらさから抜け出したい」と思えたなら、それは大きな一歩です。

ここからは、愛着障害を少しずつ手放していくための具体的な方法についてお伝えしていきます。

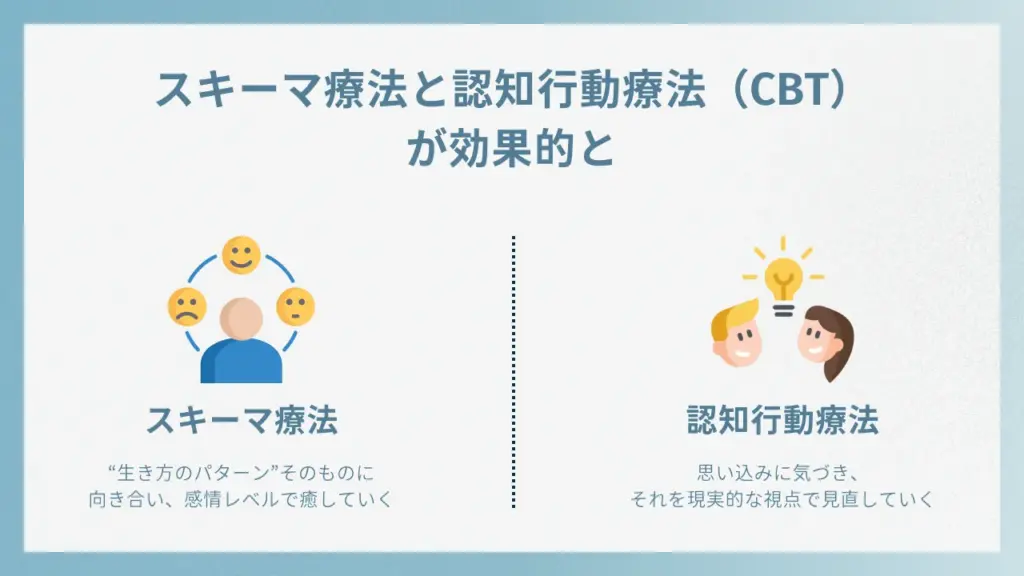

カウンセリングや心理療法(CBT・スキーマ療法など)

愛着障害を本質的に克服するためには、心理的なアプローチがとても有効です。

特に「認知行動療法(CBT)」と「スキーマ療法」は、愛着に深く関わる思考や感情のクセに直接アプローチできる療法として注目されています。

- 認知行動療法(CBT)とは?

-

CBTは、「考え方(認知)」と「行動パターン」に注目して、問題の背景にある思考のクセを見直し、より現実的で柔軟な捉え方を身につけていく療法です。

- スキーマ療法(Schema Therapy)とは?

-

スキーマとは、幼少期に身についた「無意識の深い思い込み」。

スキーマ療法はその“根っこ”にあるスキーマを癒し、人生全体の認知・感情・行動パターンを根本から見直す心理療法です。

CBTは“日常に取り入れやすい実践型”、スキーマ療法は“深く心に向き合う内面重視型”として、どちらも愛着障害の改善に非常に効果的です。

ご自身の状態や向き合いたい深さに応じて選んでみてください。

なこ

なこ私はスキーマ療法を行なっています!

200問近くの質問を回答して、自分のスキーマを見つけていきました。

セルフケアでできる小さな習慣の積み重ねが大切

愛着障害の改善には、カウンセリングなどの専門的な支援だけでなく、日々の生活の中で「自分の心に優しく向き合う時間」を持つことがとても大切です。

ここでは、今日から取り入れられるセルフケアの習慣を紹介します。

- 感情を出す練習

-

感情を抑え込まず、自然に外に出す練習を重ねることで、心の詰まりが少しずつほぐれていきます。

- 紙に自由に書き出す、絵や言葉で表現する

- 一人の時間に声に出して気持ちを整理する

- 信頼できる人に「今こう感じてる」と素直に話してみる

- セルフハグ

-

心の中の「幼い自分=インナーチャイルド」を癒すワーク。愛着の傷に寄り添うアプローチです。

- 幼少期のつらかった記憶を思い出す

- 「当時の自分」に「辛かったね」「大丈夫だよ」と声をかける

- 抱きしめたり、一緒に遊ぶようなイメージを持つ

- 自己肯定感を高めるアファメーション

-

自分にやさしい言葉を繰り返し届けることで、少しずつ自己イメージを変えていく方法です。

- 朝や夜に声に出す、または心の中で唱える

- YouTubeなどのアファメーション動画を活用するのも◎

https://www.youtube.com/watch?v=6huBWbUIX_M

- 境界線(バウンダリー)を意識した行動

-

他人との健全な距離感を保ち、自分を守るための考え方・行動を育てていきます。

- 辛いと感じる頼まれごとは、無理せず断る

- 相手の感情を過剰に背負わない

- 自分の気持ちや意見を遠慮せず言葉にする

小さなことでも、毎日の積み重ねが少しずつ心の土台を育ててくれます。

大切なのは「完璧にやる」ことではなく、「できるときに、できることを、優しくやってみる」ことです。

【まとめ】まずは自分の愛着傾向を知ることから始めよう

「なんだかずっと生きづらい」

「人との距離感がわからない」

──そんな思いを抱えながらも、あなたは今日までよく頑張ってきたと思います。

その生きづらさの背景には、もしかすると幼少期に築かれた“愛着のかたち”が影響しているのかもしれません。

まずは、自分の愛着スタイルを知ることが、心のパターンに気づき、変えていくための第一歩です。

愛着障害は、ゆっくり時間をかけて向き合うことで、少しずつ和らげていけるもの。焦らなくて大丈夫。ここから、自分のペースで一緒に進んでいきましょう。